【色彩検定2級】実際に役立った!新配色カード199aの活用方法4選

色彩検定の勉強をしているみなさんの中には、「新配色カード199って買った方がいいの?」と疑問をお持ちの方も多いはず。

新配色カード199aは色彩検定の勉強においてとても役に立つ便利なアイテムですが、すべての人に必要なものではありません。

そこで今回は新配色カード199の特徴と必要な人、活用方法などをご紹介していきます。

後半では私が実際に色彩検定2級の勉強で使った方法を詳しくご紹介していますので、購入を迷っている方はもちろん、上手く活用できずに困っているという方もぜひ参考にしてみてくださいね。

色彩検定2級の学習に新配色カード199は必要なのか?

本記事を読んでくださっている方は、現在色彩検定の勉強をしていて新配色カードの購入を検討している方が多いのではないでしょうか。

まずは、新配色カード199についてご説明していきます。

新配色カード199について

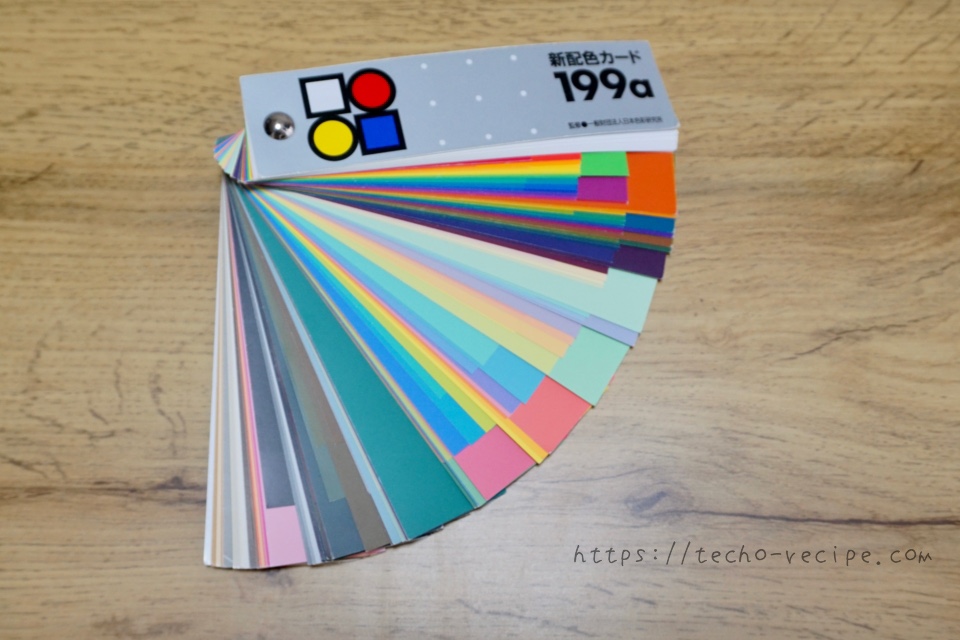

新配色カードは、日本色研事業株式会社が制作したカラーカードです。

PCCSのトーン別に分類したカードに実用的な色をプラスした199色が収録されています。

- 各トーン24色相のうち、偶数番号の12色だけが収録されている(vトーンのみ24色収録)

- sトーンは入っていない

- pトーン及びltトーンは記号付きのものが採用されている

- PCCSの他に無彩色、ピンク系、ブラウン系、オフニュートラル系、肌色系が含まれる

カードを見て色の感覚を鍛えたり、カードを切ったり貼ったりして実際に配色をしてみたり、さまざまな使用方法があります。

新配色カード199の構成

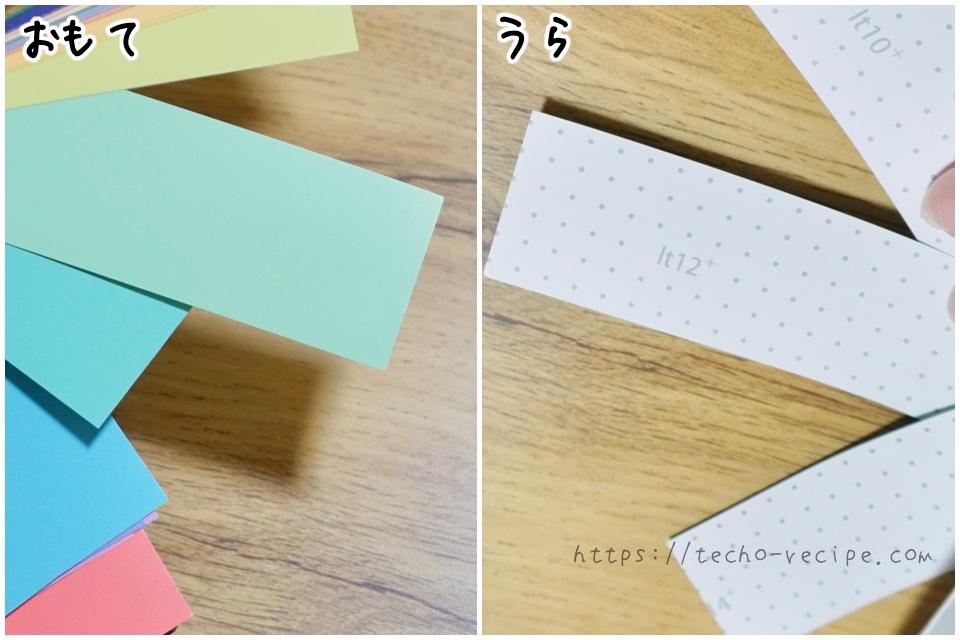

新配色カード199は表全面にカラー印刷がされています。

そして裏面にPCCSの色記号が記載されています。

裏面には5mm間隔でドットが打たれており、切って使いやすくなっています。

カードの構成はこのような順になっています。

- カードの特色

- PCCSトーン別(v、dp、dk、p +、lt +、b、sf、d、ltg、g、dkg)

- Neutral(無彩色)

- ピンク系(PI)

- ブラウン系(BR)

- オフニュートラル系(off N)

- 肌色系(FL)

このうち、色彩検定で使うのはPCCSとNeutralのみです。

「a」「b」「c」の違い

新配色カード199には「新配色カード199a」「新配色カード199b」など、複数の種類があります。

このアルファベットの違いは、カードの大きさの違いです。

最も一般的なサイズは「新配色カード199a」となっています。

色彩検定1級では新配色カードを使った実技試験がありますが、その際に使用するのも新配色カード199aです。

特に理由がなければ199aを購入するといいでしょう。

新配色カードの必要性

さて、そんな新配色カード199ですが、色彩検定の勉強における必要性も見ていきましょう。

- 2級・3級

-

必須ではないが、あった方がよい

- 1級

-

必須

- UC級

-

必要ない

簡単にご説明していきます。

2級・3級 あった方がよい

受験人数が多い2級・3級では、新配色カード199がなくても勉強できます。

ですが、新配色カード199があった方が理解度・楽しさ・モチベーションがアップします!

金銭的に余裕がある方は、ぜひ購入をおすすめします。

また、テキストの中には実際に切り貼りする場所が設けられているものもあります。

そういったテキストをお持ちの方も、新配色カード199があるといいでしょう。

1級 実技試験あり!必須

前述した通り1級では新配色カード199aを使った実技試験があるため、1級受験者には必須です。

早い段階から実際にカードを使った配色に慣れておく必要があります。

UC級 必要ない

色のユニバーサルデザインについて出題されるUC級では、新配色カード199は必要ないでしょう。

UC級は範囲が狭く専門性が高いため、テキスト1冊で十分な学習ができます。

新配色カードが購入できる場所

新配色カード199aは、画材屋さんや本屋さんなどで購入できます。

しかし小さな店舗では取り扱いがない場合もあるので、見つからない場合はネットで購入するのがおすすめです。

実際に役立った!新配色カードを使った勉強方法

それでは、ここから私が実際に色彩検定2級の勉強で使った新配色カード199aの活用方法をご紹介していきます。

活用方法①実際に配色してみる

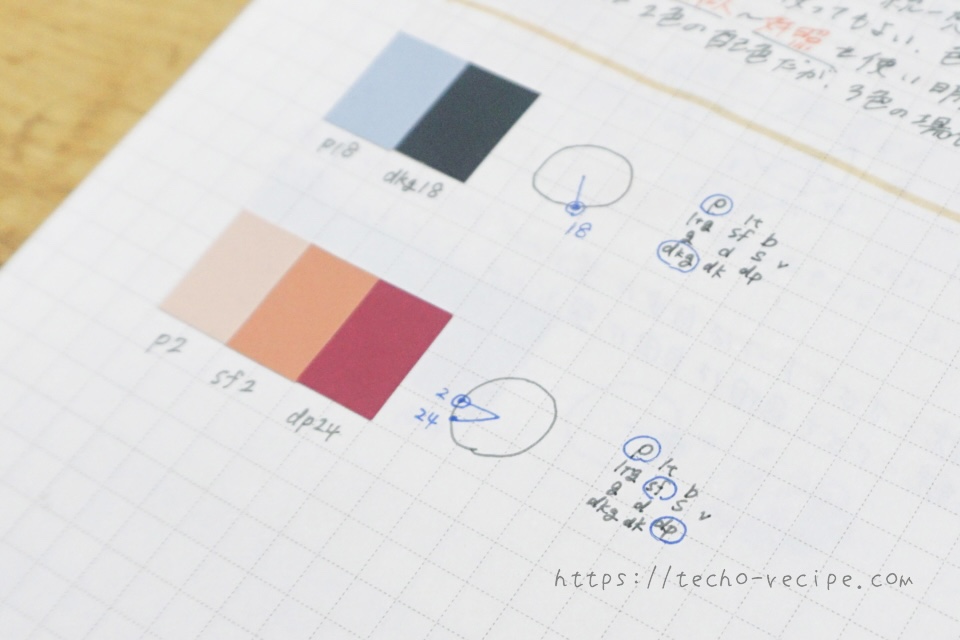

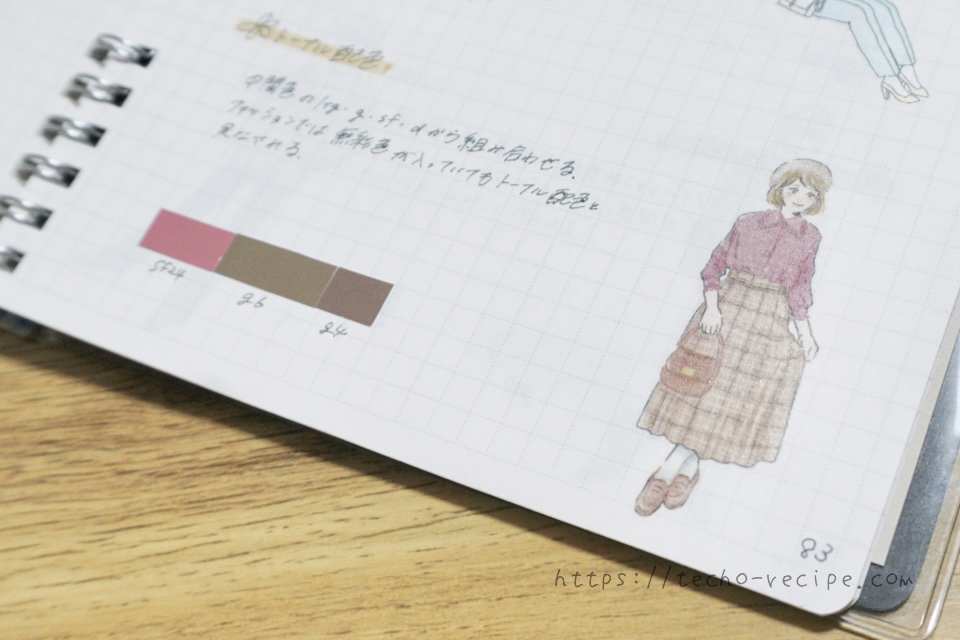

まずは、理解を深めるために使っていたノートにカラーカードを切り貼りして使いました。

色彩検定では「トーンオントーン配色」「ナチュラル配色」「トリコロール配色」など、さまざまな配色技法を学びます。

同じ配色技法でも色やトーンの組み合わせで異なるイメージの配色になるため、何パターンも組み合わせて配色の理解を深めていきました。

ファッションの配色においては、シールと組み合わせてみました。

実際に自分で配色してみるとテキストに載っている例とは全くイメージの異なる配色が生まれたり、新たな発見があったりしてとても面白かったです。

特に細かい作業が好きな方におすすめの勉強方法です。

活用方法②切ったカードで色相環の感覚を掴む

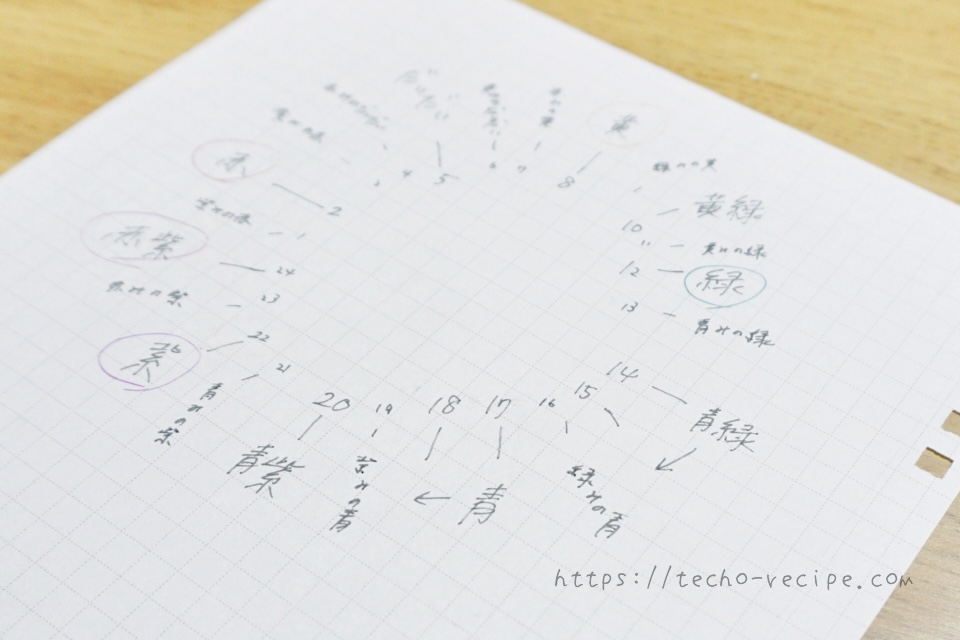

次に使ったのは、PCCS色相環の暗記です。

色彩検定において、PCCS色相環はとても重要です。

PCCS色相環が頭に入っていないと解けない問題も多いため、早い段階から紙に何度も書いて暗記していきました。

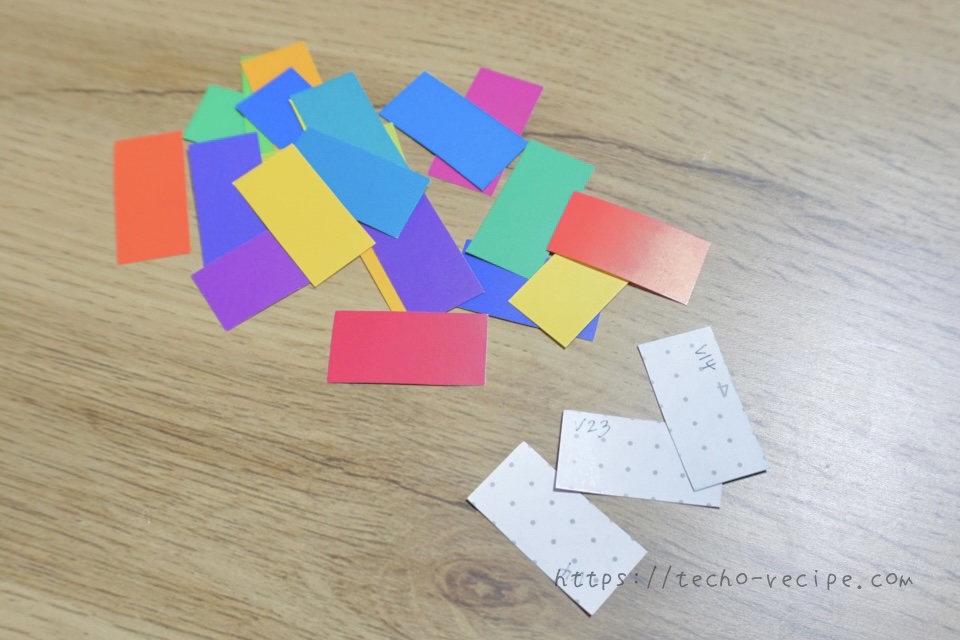

ある程度頭に入ったら、新配色カード199aの出番です。

vトーンをすべて同じサイズに切り、実際にカラーカードを使って色相環を暗記していきます。

カードの裏面には色相記号を書いておきましょう。

①カードを並べて色相環を作る

最初はどの色が色相環上でどの位置にあるか覚えるために、カードをランダムにとって色相環を作ってみました。

色相環が出来上がってくると、カードが偏っていたりずれていたりする場所が出てきます。

偏りやずれといった特徴を知ることで、自分が苦手な色味を知ることができます。

②色相番号を当てる

色相環が作れるようになったら、今度は色相番号を当ててみましょう。

方法はいたって簡単。

カラーカードをランダムにとり、色相番号を予想→答え合わせを繰り返していきます。

正解したものと不正解のものは分けておきます。

不正解のものは当たるまで何度も繰り返しチャレンジします。

これを繰り返すことで、PCCSの色の感覚がどのくらい身についているかを知れます。

自分の苦手がわかるので、とても便利です。

ちなみに私は青緑〜紫ゾーンがとても苦手で何度も何度も間違えました…。

活用方法③トーンと色相番号を当てる

ここから先は、一通り学習が終わった後にやっていた応用編です。

2級・3級ではここまでしなくてもいいのかもしれませんが、私はより理解を深めるために取り入れていました。

まずは簡単なものから。

カードからランダムに一枚取り出して、トーン記号と色相番号を当てるゲームをしていきました。

間違えやすいトーンや色相がわかるので、苦手を把握するのにとても役立ちました。

新配色カード199aがひとつあればいつでもどこでもできるので、スキマ時間にピッタリな勉強方法です。

活用方法④身の回りのもののトーンと色相番号を当てる

最後にご紹介するのは、身の回りのものの色を当てるゲームです。

家の中や街中で目についた色のトーン記号と色相番号を予想し、新配色カード199aで答え合わせします。

実際に日常で目にする色の属性を知ることで、さらに理解が深まります。

「この配色はドミナントカラー配色だ」「この色とこの色はコンプレックス配色の関係だ」といったように、色から派生してさらに配色の学習にもつながっていきます。

応用も自由に効く勉強方法ですので、ぜひ真似してみてくださいね。

おわりに

私が色彩検定2級の学習で実際に使った新配色カード199aの活用方法のご紹介でした。

- 実際に配色してみる

- 切ったカードで色相環の感覚を掴む

- トーンと色相番号を当てる

- 身の回りのもののトーンと色相番号を当てる

2級・3級は新配色カード199aがなくても合格を目指せますが、ご紹介した通りカードがあると勉強の幅が一気に広がります。

勉強のモチベーションにもつながるので、ぜひ購入をおすすめします!

ここまで読んでくださったみなさん、新配色カード199aを使った新しくて楽しい勉強、はじめせんか?

\お手頃価格で買える!/