【5分でできる】完全無料!ブロガーのための開業届の作り方【2023年】

趣味でブログを執筆し始めて早3年半。

先日、ようやく開業届を出して個人事業主になりました。

「大変そう」という理由でずっと後回しにしていた開業届。

ですがいろいろ調べた結果メリットの方が大きいと考え、ようやく重い腰を上げて挑みました。

するとビックリ、作成から提出まであまりにも簡単で「これならもっと早く出せばよかった!」と思いました。

ということで、今回は開業届の作成から提出までの手順を実例にならってご紹介していきます。

「知識がなくても開業届を作れるのか不安」

「ブロガーの場合の記入方法がわからない」

とお悩みの方はぜひ本記事を参考に作ってみてくださいね。

私は必要書類の作成が5分、書類の確認〜提出準備が10分の合計15分ほどでできました。

短時間でサクッとできるので、忙しい方でも簡単に作成できますよ。

収益が少なくても開業届を出そう

開業届は、個人が新しく事業を始めたことを税務署に届け出るための書類です。

原則として開業から1ヶ月以内に提出するという決まりがありますが、遅れても罰則はありません。

開業届を提出するとサーバー代やドメイン代を経費として計上できます。

経費にできるのは基本的に開業日以降に発生したものに限るので、開業届はできるだけ早く提出するのがおすすめです。

ブロガーの場合、初年から利益が出ない場合も多いと思います。

ですが、赤字のうちから開業届を出しておくと、3年に渡って赤字を相殺できるなどのメリットもあるので、収益が少ないうちから出しておくと嬉しい特典を得られるかもしれませんよ。

開業届を出すメリット・デメリット

ブロガーは収益が出る前から開業届を出すのがおすすめと申しましたが、一部例外もあります。

開業届を提出する前に、メリットとデメリットを確認していきましょう。

開業届を出すメリット

まずはメリットからご紹介していきます。

- 確定申告で青色申告が可能になる

- 事業が公的に認知される

- 事業用の口座が開設できる

- 屋号が使える

- 補助金や助成金の申請ができる など

最大のメリットはやはり青色申告が可能になることでしょう。

青色申告では、最大で65万円の控除を受けられます。

この「控除」というのは、税金の計算をする上で利益から65万円分引いた額で計算できるというもの。

たとえば売上が65万円だった場合、そこから65万円引けるので所得は0円ということになります。

65万円(売上)−65万円(控除)=0円(所得)

所得が0円ということで、税金はかかりません。

このように、青色申告するだけで節税できるのです。

青色申告では他にもたくさんの特典が利用できます。

- 3年に渡って赤字を相殺できる

- 事業に従事した家族への給与を必要経費にできる

- 30万円未満の原価売却資産を必要経費にできる など

中でも赤字を相殺できるのは、駆け出しのブロガーには嬉しいメリットです。

これは損失分を翌年以降3年間繰り越して、所得から控除できるというもの。

たとえば1年目と2年目は25万円ずつの赤字、3年目は50万円の黒字だった場合、3年目の所得を0円とみなすことができるのです。

50万円(3年目の売上)−25万円(1年目の損失)−25万円(2年目の損失)=0円

通常は3年目に50万円分の税金がかかるところですが、所得が0円ということで税金はかかりません。

また、白色申告では経費として一括で計上できる金額は10万円までですが、青色申告では30万円まで可能になります。

パソコンなど高額なものも経費として計上できる点もメリットと言えるでしょう。

開業届を出すデメリット

上記でご紹介した通り、開業届を出すメリットはたくさんあります。

ですが、開業届を出すタイミングを間違えると思わぬ痛手を追う可能性もあります。

そういった事態を避けるため、デメリットについても確認しておきましょう。

- 失業保険を受け取れなくなる

- 配偶者の扶養から外れる恐れがある

会社を退職して失業保険を受け取っている場合は要注意。

開業届を出す=仕事があるとみなされるため、失業手当の条件から外れてしまいます。

失業手当を受け取っている方は、受給期間後に提出しましょう。

また、配偶者の扶養に入っている場合も注意が必要です。

基本的には年収130万以下の場合は開業届を提出していても扶養に入ることが可能です。

ですが、保険会社によっては開業届を提出すると同時に扶養から外れてしまうケースもあるので、あらかじめ会社に確認しておくと安心です。

上記のデメリットが問題ない方は、開業届を出すのがおすすめです。

開業届を作成する方法

開業届を作成する方法は、2種類あります。

- 開業書類作成サービスを使う

- 手書きで書く

おすすめはfreee開業やマネーフォワード クラウド開業届 などの開業書類作成サービスを使うことです。

簡単な質問に答えるだけで必要書類が簡単に作成できるので、専門知識がなくても安心です。

また、確定申告で青色申告特別控除を受けたい方は「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に作成しておきましょう。

開業書類作成サービスを使えば、開業届と一緒に自動で作成してくれます。

手書きで作成したい方は最寄りの税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードします。

ただし開業書類は専門用語も多く、ある程度の知識がないと自力で埋めるのは大変です。

特にこだわりがない方は、開業書類作成サービスを使って簡単に作ってしまいましょう!

freee開業を使った開業届の作成方法

開業書類作成サービスには、下記のようなものがあります。

これらのサービスでは、完全無料で開業届を作成できます。

今回は私が使ったfreee開業を使った開業届の作成方法をご紹介していきます。

5分ほどであっという間に完成してしまうので、サクッと作っていきましょう。

書類の作成

まずは開業届を作成していきます。

書類の作成①会員登録する

まずはfreee開業に会員登録します。

メールアドレスとパスワードだけで簡単に登録できますよ。

Google、Microsoft、Appleのアカウントでもログインできるので、普段お使いのものでログインすればさらに簡単です。

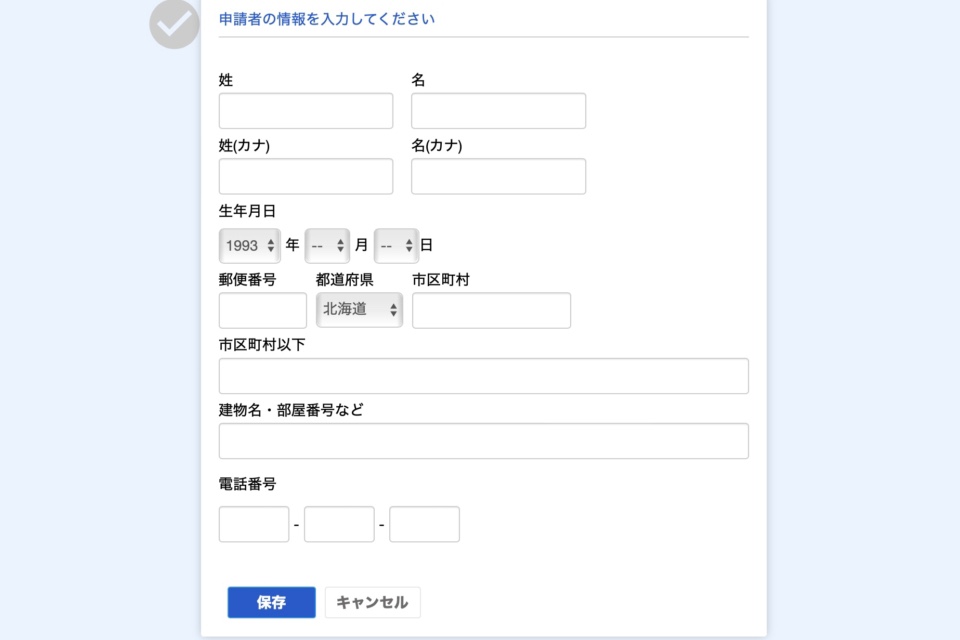

書類の作成②申請者の情報を入力

開業届に必要な情報を入力していきます。

- 名前

- 生年月日

- 住所

- 電話番号

説明も必要ありませんね。

入力し終わったら、「保存」をクリックしましょう。

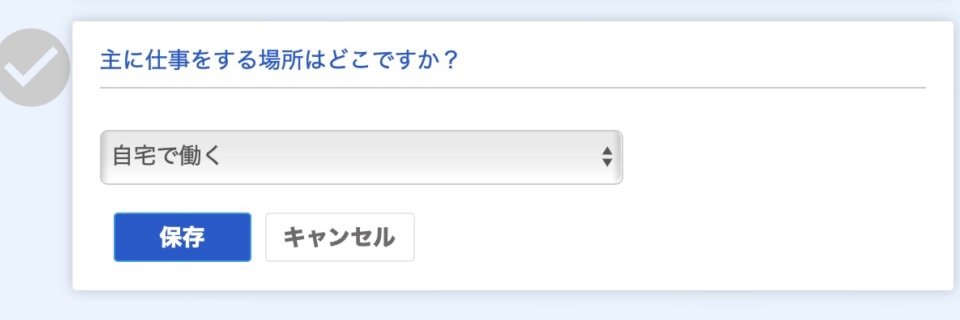

書類の作成③働く場所を選択

主に仕事をする場所を選択します。

- 自宅で働く

- お店を開いて働く

- 事務所を開いて働く

- その他/決まっていない

ブロガーは「自宅で働く」になる場合が多いかと思います。

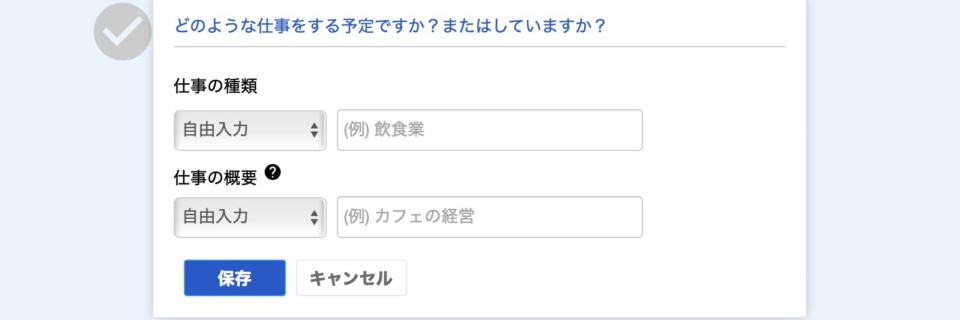

書類の作成④仕事内容を入力

続いて、仕事の内容を入力します。

- 仕事の種類

- 仕事の概要

こちらの記載方法に迷う方も多いかもしれませんね。

私は下記のように入力しました。

種類:文筆業

概要:webサイトコンテンツ記事の作成

他にも「webサイトの運営」「ブログ記事の執筆」などでも大丈夫だと思います。

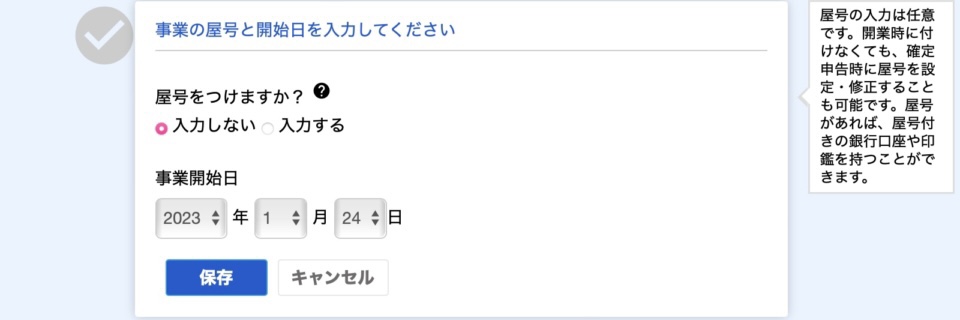

書類の作成⑤屋号と開業日を入力

屋号と開業日を入力します。

- 屋号

- 事業開始日

屋号がある場合は「入力する」にチェックを入れ、入力します。

屋号は必須ではありませんが、あると事業用の銀行口座や屋号付きの銀行口座が作れるメリットがあります。

屋号は確定申告の際に設定・修正することも可能ですので、決まっていない方は空欄で構いません。

事業開始日は提出日以前の日付を入力しましょう。

開業届は原則として開業後1ヶ月以内に提出する決まりがあるので、私はキリのいい1月1日にしました。

(1月30日に提出しました)

1ヶ月以上前の日付でも提出できますが、青色申告の特別控除を受ける場合は開業から2ヶ月以内に手続きが必要ですので、くれぐれもご注意ください。

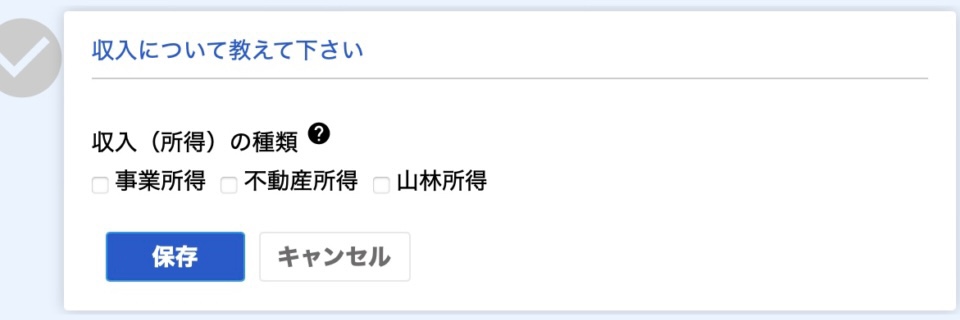

書類の作成⑥収入の種類を選択

収入の種類を入力します。

- 事業所得

- 不動産所得

- 山林所得

ブロガーの場合は「事業所得」にチェックをつけましょう。

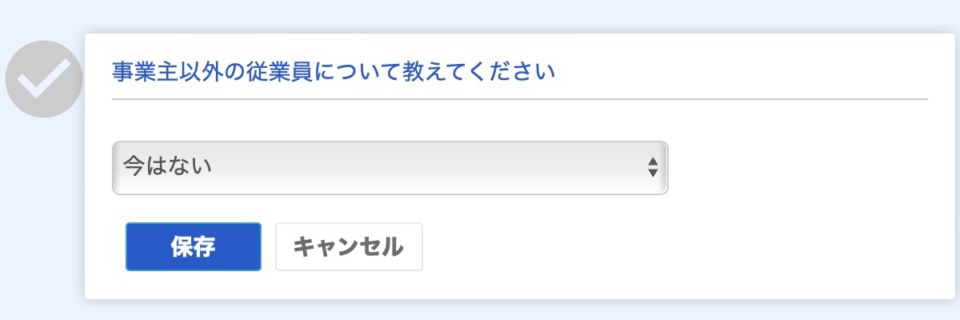

書類の作成⑦従業員を選択

自分以外の従業員について入力します。

- 今はない

- 従業員(パート・アルバイト含む)に払う

- 家族に払う

- 家族と従業員(パート・アルバイト含む)に払う

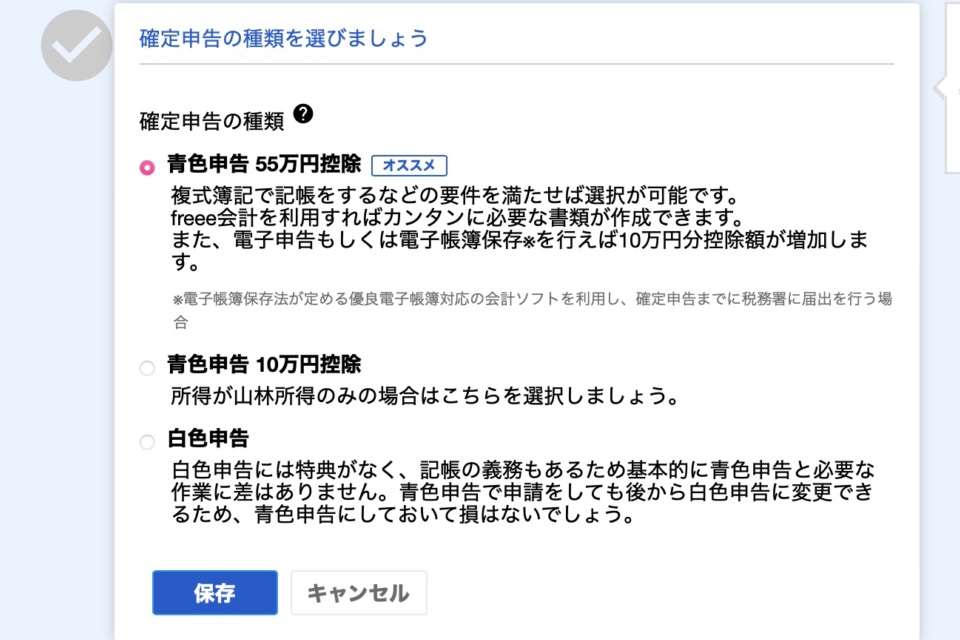

書類の作成⑧確定申告の種類を選択

最後に、確定申告の種類を選びます。

- 青色申告55万円控除

- 青色申告10万円控除

- 白色申告

特別な理由がない限り、控除額が大きい「青色申告55万円控除」にしておきましょう。

後で青色申告から白色申告へ変更することも可能なので、申告方法に悩んでいる方もとりあえず「青色申告55万円控除」にしておくのがおすすめです。

「青色申告55万円控除」を選択すると、所得税の青色申告承認申請書も一緒に作成してくれます。

提出準備

情報の入力が終わったら、次は書類の提出の準備をしていきます。

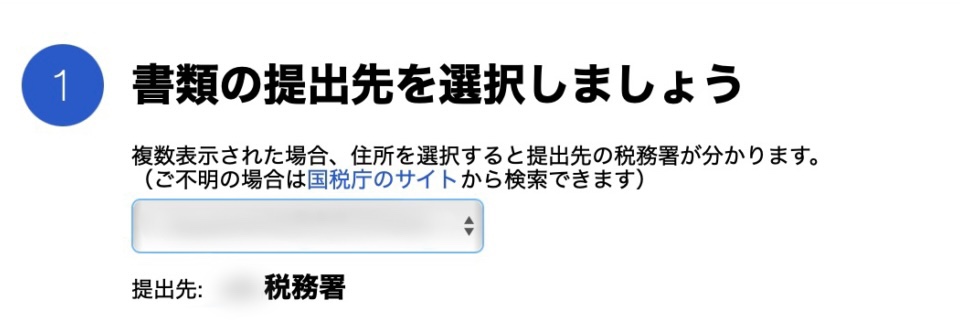

提出準備①提出先を選択

まずは提出先の選択をします。

入力した住所から自動的に管轄の税務署を表示してくれます。

画像ではトリミングしていますが、下には税務署の住所と地図も表示されますよ。

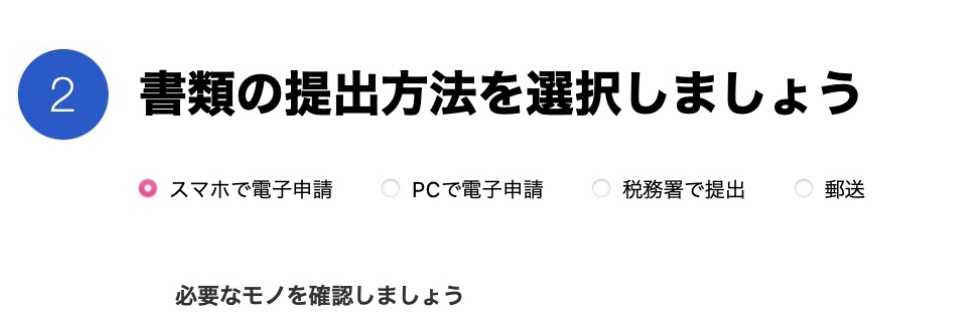

提出準備②提出方法を選択

続いて書類の提出方法を選びます。

- スマホで電子申請

- PCで電子申請

- 税務署で提出

- 郵送

私は近々税務署近隣に用事があったので、「税務署で提出」を選びました。

マイナンバーカードを持っている方は電子申請も可能ですが、申請にはカードリーダーや専用アプリの準備が必要です。

- 自宅で申請まで終わらせたい&マイナンバーカードを持っている

電子申請

- 疑問や不安点を直接確認したい

税務署で提出

- 簡単でわかりやすい方法がいい

郵送

どの方法を選んでもfreee開業が優しく手順を教えてくれるので、流れに沿って進めていくだけで簡単に準備できますよ。

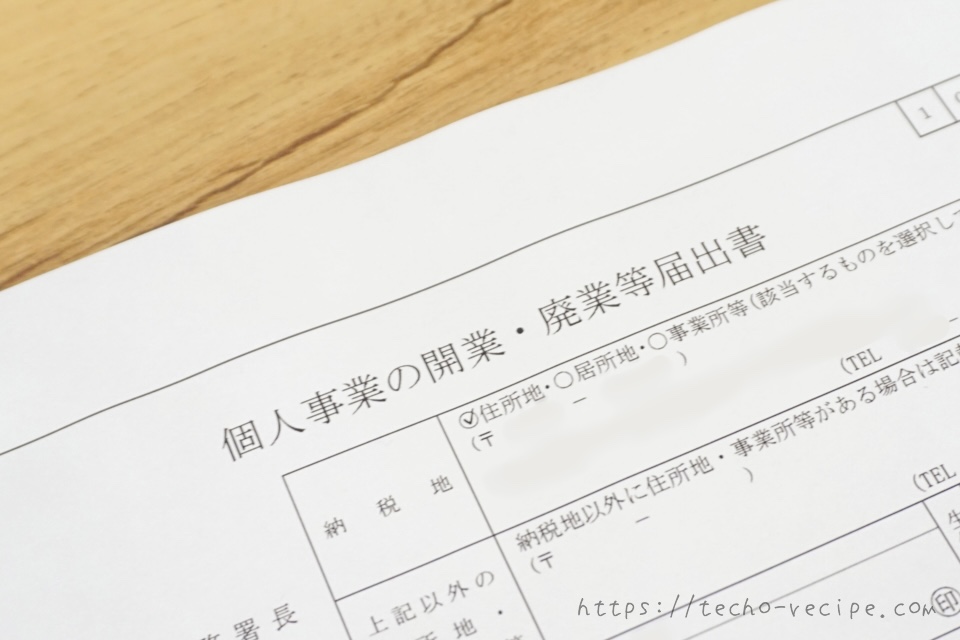

提出準備③書類の内容を確認

今回は税務署に直接提出しに行く場合の手順を説明していきます。

まずは作成した書類に間違いがないか、チェックしましょう。

「書類を確認する」をクリックするとPDFファイルが開きます。

必要な情報が入力された書類が完成しています!

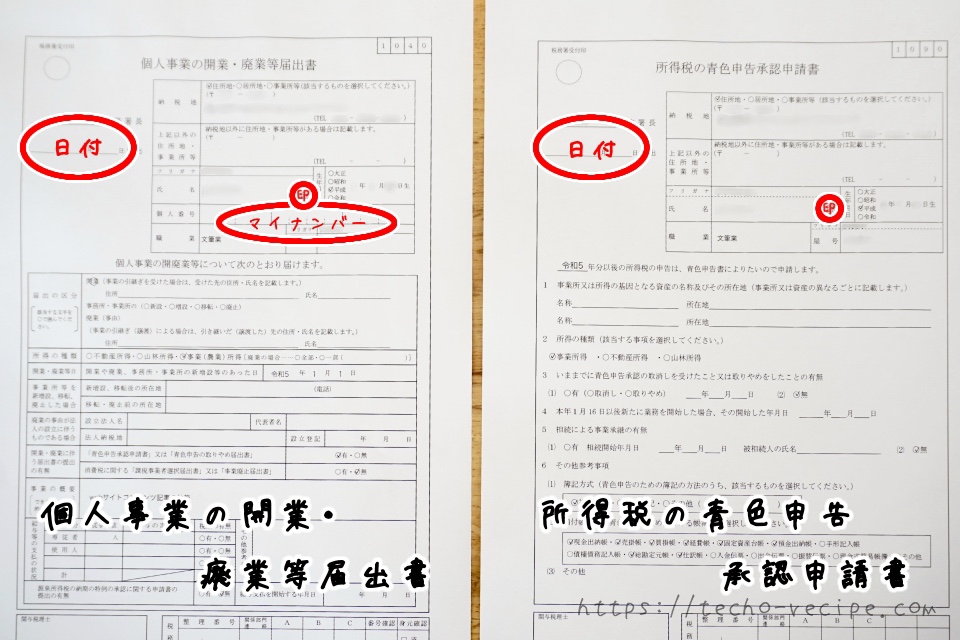

私の場合、作成された書類は下記2点でした。

- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

- 所得税の青色申告承認申請書

提出準備④書類を印刷

自宅にプリンターがある方はPDFファイルを直接印刷、ない方はPDFをダウンロードしてコンビニなどで印刷します。

控えも提出するので、忘れずに印刷しましょう。

提出準備⑤提出日とマイナンバーを記入

印刷できたら、必要事項を記入します。

開業届には提出日とマイナンバーを記入し、ハンコを押します。

青色申告承認申請書には提出日を記入し、ハンコを押します。

控えは行政機関などに提出する可能性があるため、控えにはマイナンバーを記入しないようご注意ください。

提出日は税務署に持って行く日、郵送であればポストに投函する日付を記入しましょう。

提出〜受理

いよいよ提出です。

作成した書類を税務署へ提出しに行きます!

提出〜受理①税務署へ

書類の準備ができたら、管轄の税務署へ持って行きます。

- 書類一式

- 身分証明書

身分証明書は下記のどちらかを用意します。

- マイナンバーカード

- マイナンバー通知カードおよび運転免許証やパスポートなど

マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーが確認できるものの他にもう1点身分証が必要です。

マイナンバー通知カードの住所が現住所と異なる場合は、個人番号入りの住民票を用意しましょう。

提出〜受理②書類を提出

税務署に行くのは初めてだったので緊張しました。

が、ものの2分ほどで手続き終了。

開業届と身分証を出し、受理のサインをするだけで終わりました。

あまりにもあっけなく終わってしまって拍子抜けでした。

手続き完了!

控えは銀行口座の開設などで提示を求められる場合もあるので、大切に保管しておきましょう。

これにて晴れて個人事業主デビューです。

特段変化はないのですが、気持ちがシャキっとしますね。

開業届はfreee開業などのサービスを使うことで簡単に作成できます。

難しい知識は一切不要なので、本記事を参考にぜひチャレンジしてみてくださいね。

参考

開業届にマイナンバーは必要か不要か?書き方や用意しておくと良い書類・注意点について

おわりに

freee開業を使って開業届を作成し、提出するまでのお話でした。

- 収益が少なくても開業届は出しておくのがおすすめ

- 開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しよう

- freee開業やマネーフォワード クラウド開業届

などのサービスを使えば簡単に作成できる

- ブロガーの仕事の種類は「文筆業」でOK

- 書類の作成〜提出まで15分で完了!

一見ハードルが高そうな開業届ですが、開業書類作成サービスを使えば誰でも簡単に開業届を作成できます。

開業届を出すと節税になるだけでなく、個人事業主としての自覚が芽生えより頑張ろうという意欲が湧いてきます。

今年はブログを頑張りたいと思っているそこのあなた、サクッと開業届を出してみませんか?