【保存版】食生活アドバイザー2級で使える語呂合わせ25選

食生活アドバイザーは食生活に関する幅広い知識を問う民間資格です。

範囲が広いため覚えることが多く、思いのほか勉強に苦戦しているという方も多いのではないでしょうか。

私も第51回試験(2024年6月)に向けて勉強中ですが、やはり最初につまずいたのは暗記でした。

そこで本記事では、私が食生活アドバイザー2級の暗記のために作った語呂合わせ全25個をすべてお見せしていきます。

なかなか覚えられない箇所は語呂合わせを活用することで、暗記の手助けになってくれます。

うまく活用して、合格を目指しましょう!

独学が不安な方は生涯学習のユーキャンの食生活アドバイザー講座がおすすめ!

- デジタルテキストやWebテストなどのコンテンツが充実

- 動画でわかりやすく学習できる

- 2級・3級のダブル合格が目指せる

\ まずは無料で資料請求! /

食生活アドバイザーの暗記に語呂合わせは通用するのか?

食生活アドバイザーは食生活にまつわる知識を問う民間資格です。

出典:食生活アドバイザー

栄養素や調理方法、食中毒や流通など、食生活に関する幅広い範囲から出題されるため、覚えなければいけない内容が山ほどあります。

ただ闇雲に暗記するのは時間も労力もかかりますし、なるべく効率よく勉強を進めたいですよね。

そこで役に立つのが、語呂合わせを使って覚えることです。

もちろん、語呂合わせだけで合格できるわけではありません。

ですが、暗記のきっかけを作るという意味では大いに役立ちます。

私は来月の食生活アドバイザー第51回試験に向けて勉強中ですが、語呂合わせを活用したおかげでだいぶ知識が身に付いてきていると感じています。

食生活アドバイザーは2級のみ、一部記述問題が出題されます。

専門用語や四字熟語などを実際に書く必要があるため、語呂合わせやテキストを眺めているだけでは解けない問題も多く存在します。

そのため、語呂合わせはあくまでも補助的な役割として使うのがおすすめです。

メイン幅勉強方法としては、やはりテキストを読んだり過去問を解いたりすることが大事です。

食生活アドバイザー2級で実際に役立った語呂合わせ

食生活アドバイザーは6つの章から成り立っています。

1章:栄養と健康

2章:食文化と食習慣

3章:食品学

4章:衛生管理

5章:食マーケット

6章:社会生活

本記事では、章の順に沿って語呂合わせをご紹介していきます。

2級を受験する方向けの内容が中心となっていますが、3級も範囲は同様ですので、3級を勉強中の方も役立てられると思います。

なお、こちらでご紹介している内容は完全に自己流ですので、あくまでも参考程度にご活用いただけると幸いです。

【1章】消化酵素の種類

まずは1章序盤に登場する消化酵素の種類の覚え方からご紹介します。

食生活アドバイザーで覚えるべき消化酵素は3つあります。

アペト

ア:アミラーゼ(唾液)

ペ:ペプシン(胃)

ト:トリプシン(十二指腸)

唾液に含まれるアミラーゼ、胃液に含まれるペプシン、十二指腸に排出される膵液に含まれるトリプシンを消化の順に並べて頭文字をとっただけですが、語呂がよくすぐに覚えられました。

【1章】必須アミノ酸

つづいて、必須アミノ酸です。

こちらはネット情報を参考にしました。

風呂場イス独り占め

フ:フェニールアラニン

ロ:ロイシン

バ:バリン

イ:イソロイシン

ス:スレオニン

ヒ:ヒスチジン

ト:トリプトファン

リジ:リジン

メ:メチオニン

必須アミノ酸はすべてカタカナ。

すべて覚えるのは中々難しいですが、頭文字を暗記しておくことでいくらか思い出しやすくなりますよ。

【1章】水溶性ビタミン

ビタミンには脂溶性と水溶性の2種類あります。

水溶性ビタミンは9つあり、中々覚えられなかったので語呂合わせを作りました。

パン、予備3つない

パン:パントテン酸

ヨ:葉酸

ビ3つ:ビタミンB(B1、B2、B6、B12)、ビタミンC、ビオチン

ナイ:ナイアシン

ちなみに、脂溶性ビタミンはテキストに載っていた「4つだけ(DAKE)」という覚え方で暗記しました。

ビタミンはそれぞれの特性と欠乏症もあわせて暗記しておくと安心ですよ。

【1章】主要無機質

ミネラルの種類も語呂合わせで覚えました。

まずは主要無機質から。

マカかな、入江

マ:マグネシウム

カ:カルシウム

カ:カリウム

ナ:ナトリウム

イ:イオウ

リ:リン

エ:塩素

前4つに「〜ウム」がつくものを持ってくることで、「マグネシウム」と「マンガン」がごちゃ混ぜにならないよう工夫しました。

語呂合わせは意味不明ですが、その点はお許しを。

【1章】微量無機質

つづいて、微量無機質です。

テキストに載っていた有名な4つを覚えるための語呂合わせを作りました。

余ってよ

ア:亜鉛

マ(ッ):マンガン

テ:鉄

ヨ:ヨウ素

私は主要無機質とセットで「マカかな、入江、余ってよ」と覚えました。

【2章】春の七草

ここから2章です。

2章は暗記ものが多く、語呂合わせに助けられた部分も大きいです。

まずは春の七草です。

こちらはなんとなく頭に入っていたので、ネットで調べた覚え方を参考に補完しました。

5・7・5・7

セリ・ナズナ / ゴギョウ・ハコベラ / ホトケノザ / スズナ・スズシロ

こちらは語呂合わせではなく、リズム(文字数)で覚えました。

何度か唱えているうちに自然と覚えられました。

【2章】秋の七草

秋の七草はなじみがなかったため春の七草ほどすぐに覚えられず、語呂合わせに頼ることにしました。

こちらもネット情報を参考にしました。

お好きな服は

オ:オミナエシ

ス:ススキ(オバナ)

キ:キキョウ

ナ:ナデシコ

フ:フジバカマ

ク:クズ

ハ:ハギ

オバナはススキという別名に変換しています。

こちらも復唱しているうちに自然と覚えられました。

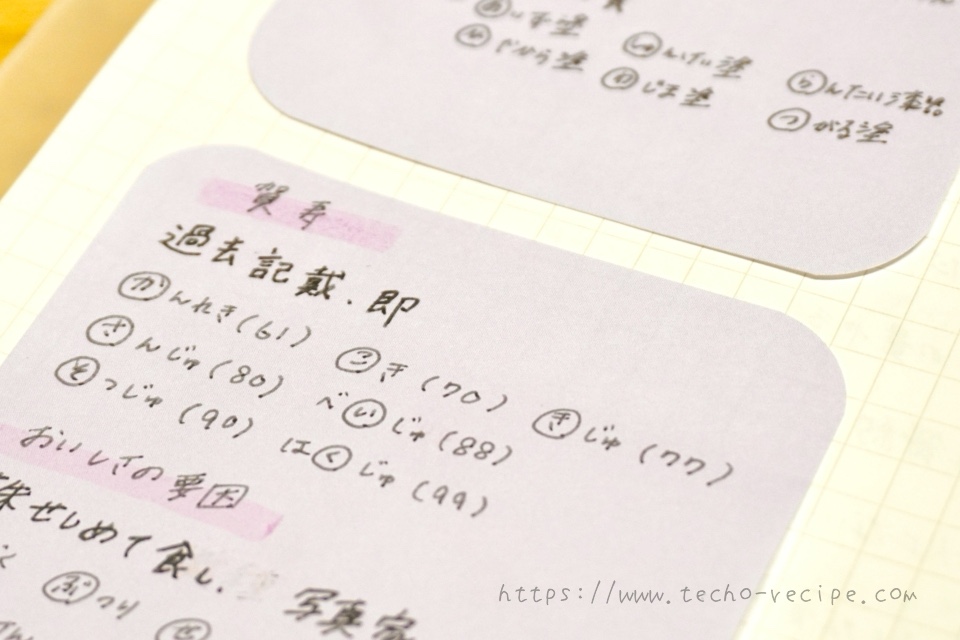

【2章】賀寿

私の場合、賀寿の年齢は頭に入っていたため、還暦から順に呼び名だけ語呂合わせで覚えました。

過去記載、即

か:還暦(61歳)

こ:古希(70歳)

き:喜寿(77歳)

さ:傘寿(80歳)

い:米寿(88歳)

そ:卒寿(90歳)

く:白寿(99歳)

米寿は「い」、白寿は「く」を取っているのでご注意ください。

賀寿は成り立ちについて出題されることもあるため、呼び名と年齢に加え言葉の意味も覚えておきましょう。

【2章】おいしさの要因

過去問で思いのほか苦戦したのが、おいしさの要因の分類でした。

株せしめて食し、写真家

か:化学的特性

ぶ:物理的特性

せ(しめて):生理的特性

しょく:食体験

し:嗜好

しゃ:社会環境

し:自然環境

んか:人工的環境

最後の「んか」は少々わかりにくいですが、じんこうてきかんきょうの略です。

「か」をつけることで最後の3つは「〜環境」であることを思い出しやすくしました。

【2章】陶器の代表例

日本食器の代表例も語呂合わせで覚えました。

まずは陶器からご紹介します。

陶器はカビ阻まし

陶器は:陶器

か:唐津焼

び:備前焼

は:萩焼

ば:万古焼

ま:益子焼

し:信楽焼

陶器は粘土を原料にした焼き物で、吸水性の素地にうわすぐりを塗って焼き上げたもの。

強度がやや低く、主に秋・冬に用いられます。

語呂合わせでは特徴を省いていますが、合わせて覚えておきましょう。

【2章】磁器の代表例

つづいて磁器です。

磁器の茎に汗

磁器の:磁器

く:九谷焼

き(に):清水焼

あ:有田焼

せ:瀬戸焼

磁器は硬くて光沢があり冷たさをもつため、春・夏に用いられます。

「汗をかく=夏」のイメージで覚えると覚えやすいですよ。

【2章】漆器の代表例

つづいては木製の塗り物、漆器です。

阿修羅秘話の質

あ:会津塗

しゅ:春慶塗

ら:籃胎漆器

ひ:秀衡塗

わ(のし):輪島塗

つ:津軽塗

「し」という文字を入れることで、「漆器」をイメージできるようにしました。

こちらも特徴とセットで覚えておきましょう。

【3章】蒸留酒の代表例

ここからは3章の内容です。

3章も覚えることが多いため、語呂合わせにずいぶん助けられました。

まずは蒸留酒の代表例です。

お酒は醸造酒、蒸留酒、混成酒に分類できます。

中でも醸造酒と蒸留酒は代表例の種類が多く、中々正確に覚えられなかったため片方を語呂合わせで覚えることにしました。

ショウ、無事か

ショ:焼酎

ウ:ウイスキー

ブ:ブランデー

ジ:ジン

カ:ウォッカ

「ショウ」は人名をイメージしています。

蒸留酒を暗記していればおのずと醸造酒もわかるので、覚えておくと便利ですよ。

【3章】特定原材料8品目

つづいて、アレルギー表示が必要な特定原材料8品目です。

食え、空にニュータコ

く:クルミ

え:エビ

そ:そば

ら:落花生

に:カニ

にゅー:乳

た:卵

こ:小麦

後ろの3つが3大アレルゲンになっています。

ちなみに、特定原材料に準ずる20品目は数が多く語呂合わせでも難しいと思ったので、雰囲気でなんとなく覚えました。

【3章】栄養成分表示

栄養成分の義務表示項目も覚えておきましょう。

ネタで止水な

ね:エネルギー

た(で):たんぱく質

し:脂質

すい:炭水化物

な:ナトリウム(食塩相当量)

栄養成分表示は順番まで覚える必要があります。

たんぱく質と炭水化物を「た」で覚えると紛らわしいので、炭水化物は「すい」で語呂合わせを作りました。

【3章】保健機能食品

つづいて、保健機能食品の種類と特徴です。

特賞海老峰さん、昨日届出

とく:特定保健用食品

しょう:消費者庁長官

え:栄養機能食品

び:ビタミン

みね:ミネラル

さん:n-3(さん)系脂肪酸

きのう:機能性表示食品

届出:届出制

「海老峰さん」は人名をイメージしています。

「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の順に、許可者や栄養成分などの特徴を入れ込みました。

【3章】遺伝時組換え表示義務対象食品

遺伝子組換え表示義務対象の9つも語呂合わせで覚えました。

赤と時代なめて

ア:アルファルファ

カ:からしな

ト:トウモロコシ

ジ:ジャガイモ

ダ:大豆

イ:パパイヤ

ナ:菜種

メ:綿実

テ:テンサイ

語呂の関係上、パパイヤのみ「イ」をとっているので注意してくださいね。

【4章】自然毒による食中毒

ここから4章の内容です。

まずは自然毒とその毒素名です。

青い網、毒余って亜子に「鳥飼って」

アオ(イ)アミ:青梅 − アミグダリン

ドクアマ(ッテ):毒キノコ − アマトキシン

アコニトリ:トリカブト − アコニチン(※逆)

カッテ:貝毒 − テトラミン

「亜子」は人名をイメージしています。

フグ毒のテトロドトキシンとジャガイモの芽のソラニンは元から知っていたため、語呂合わせでは省きました。

「トリカブト(アコニチン)」のみ語呂が逆になっているので、ご注意を。

【4章】細菌性食中毒の種類

4章最大の難関ともいえる、細菌性食中毒の種類。

こちらも語呂合わせから入るのがおすすめです。

長官監査、お歳暮食して成長接種

チョウ:腸炎ビブリオ

カン:感染型

カン:カンピロバクター

サ:サルモネラ

オ:黄色ブドウ球菌

セ(イ):セレウス菌

ボ:ボツリヌス菌

ショク(シテ):食品内毒素型

セイ:生体内毒素型

チョウ:腸管出血性大腸菌

セ(ッ):セレウス菌

シュ:ウエルシュ菌

「感染型」「食品内毒素型」「生体内毒素型」の順に代表的な食中毒の頭文字をとりました。

細菌性食中毒は特徴や症状なども出題されるので、語呂合わせを覚えた後はそれぞれの特徴も頭に入れておきましょう。

【4章】有害微生物(食中毒菌)の種類

有害微生物の種類は「消化器系伝染病菌」「食中毒菌」「糸状菌」の3つに分類されます。

私は「消化器系伝染病菌」と「食中毒菌」が混乱しやすかったため、食中毒菌を語呂合わせで覚えました。

食せ箱、プロだ

しょく:食中毒菌

せ:セラチア菌

は(=ば):馬鈴薯菌

こ:枯草菌

ぷろ:プロテウス菌

だ:大腸菌

食中毒菌を覚えておけば、消去法で消化器系伝染病菌と糸状菌もわかります。

【4章】食品添加物の分類

つづいては、食品添加物の種類についてです。

式典飲食物

し:指定添加物

き:既存添加物

てん:天然香料

飲食物:一般飲食物添加物

指定添加物=安全性と有効性を確認したもの、既存添加物=天然添加物として認められたもの、というように特徴もあわせて覚えておくといいでしょう。

【4章】HACCPの7原則

HACCPの7原則も語呂合わせで覚えました。

カモ会見記録

か:管理基準(原則3)

も:モニタリング(原則4)

かい:改善措置(原則5)

けん:検証方法(原則6)

記録:記録と保管(原則7)

危害分析(原則1)と重要管理点(原則2)は覚えていたので、原則3以降を語呂合わせにしました。

【6章】直接税の分類

5章は語呂合わせで覚えることがなかったため、飛ばして6章の内容をご紹介していきます。

まずはかなりややこしい、税金の分類についてです。

直接税から見ていきましょう。

直接報告書想像し、富士とジジが湿気固定

直接:直接税

ほう:法人税

こく:国税

しょ:所得税

そう:相続税

ぞう(し):贈与税

ふ:不動産取得税

じ:自動車税

と:地方税(都道府県)

じ:事業税

じ(が):自動車所得税

し(っ):地方税(市町村)

け:軽自動車税

固定:固定資産税

都道府県民税、市町村民税、特別区民税は文字通りわかるため、除外しています。

語呂合わせとしては長めかつ意味不明ですが、頭文字を覚えているだけで思い出しやすくなるので覚えておくと役立ちます。

【6章】間接税の分類

間接税も一緒に覚えましょう。

高崎行って酷暑、図書5桁でカンタ入試

た:たばこ税

か:関税

さ:酒税

き:揮発油税

い(って):印紙税

こく:国税

しょ:消費税

と:地方税(都道府県)

しょ:地方消費税

ご:ゴルフ場利用税

け:経由引取税

た(で):都道府県たばこ税

かん:間接税

た:地町村たばこ税

にゅう:入湯税

し:地方税(市町村)

「カンタ」は人名をイメージしています。

「かん」が間に入っているのは少しややこしいですが、間接税であることがわかるようにあえて含めています。

【6章】日本の品目別食糧自給率

最後は、品目別食料自給率です。

自給率の数字までは覚えなくとも、割合が低い順に覚えておくと選択問題で役立ちます。

マム、カニさ入会嫌、タコ

ま:豆類(8%)

む:小麦(17%)

か:果実(39%)

に:肉類(53%)

さ:魚介類(58%)

にゅう:牛乳・乳製品(63%)

かい:海藻類(68%)

い:イモ類(72%)

や:野菜(80%)

た:鶏卵(97%)

こ:米(98%)

小麦は「む」としていますが、「こ」でも語呂合わせは一応成立するので、お好きな方で覚えるといいと思います。

以上が、私が語呂合わせで覚えた25個の内容です。

無理やりな内容が多く役に立つかはわかりませんが、少しでも参考になれば幸いです。

食生活アドバイザーを勉強中のみなさん、語呂合わせをうまく活用して合格を目指しましょう!

おわりに

食生活アドバイザー2級の勉強に役立つ語呂合わせのご紹介でした。

語呂合わせだけで合格するのは難しいですが、暗記のきっかけとしては大いに役立ちます。

うまく活用して、自分の力として蓄えてみてくださいね。

それでは、みなさんがいい結果を残せるよう祈っています。

最後までご覧いただきありがとうございました!

独学が不安な方は生涯学習のユーキャンの食生活アドバイザー講座がおすすめ!

- デジタルテキストやWebテストなどのコンテンツが充実

- 動画でわかりやすく学習できる

- 2級・3級のダブル合格が目指せる

\ まずは無料で資料請求! /